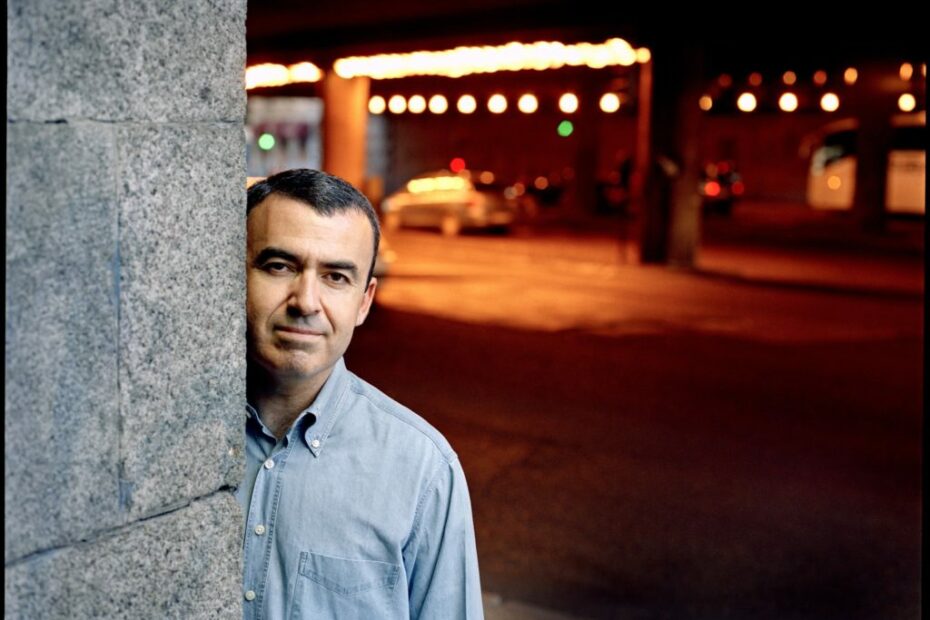

Lorenzo Silva nació en 1966 en el hospital militar Gómez Ulla, en el límite entre Latina y Carabanchel, aunque pasó su infancia en Cuatro Vientos. Sin embargo, su relación con Carabanchel nunca ha sido solo anecdótica. No es casualidad que en 2012 la biblioteca Luis Rosales de Carabanchel Alto lo nombrara Socio de Honor. Carabanchel es un espacio que ha estado siempre en su imaginario, no solo como parte de su biografía, sino como una geografía literaria en la que ha ambientado algunas de sus historias más crudas y auténticas. «Hubiera sido peor escritor si no hubiera tenido la sensibilidad de haber crecido en las calles del extrarradio», señaló.

Este barrio de Madrid, marcado por su pasado obrero y migrante, aparece en varias de sus novelas y relatos. Pero es en Carabanchel Blues donde el vínculo es más evidente. Allí, su protagonista, la inspectora Manuela Mauri, regresa al barrio de su infancia para investigar el asesinato de un joven colombiano. La sorpresa de la detective es mayúscula cuando descubre que la escena del crimen está en el Paseo de Muñoz Grandes (hoy Marcelino Camacho), misma calle donde vivió de niña. Lorenzo Silva convierte el barrio en un personaje en sí mismo, donde conviven la memoria, la violencia, la desigualdad y la lucha por la supervivencia.

“La educación pública de antes merecía ese nombre”, escribe en el relato, evocando el tiempo en que Carabanchel era un barrio de oportunidades, antes de que muchos de sus jóvenes se perdieran en la marginación y la delincuencia. Manuela Mauri es testigo de esa transformación: la zona donde creció ahora está dominada por bandas como Los Trece, que operan entre Villaverde y Carabanchel.

El Carabanchel de Carabanchel Blues

En Carabanchel Blues, Silva dibuja un barrio que ha cambiado de rostros, pero no de heridas. Las viejas casas de emigrantes andaluces y extremeños han dado paso a bloques habitados por nuevos migrantes latinoamericanos, y donde antes había bares de barrio ahora hay locutorios y peluquerías dominicanas. Sin embargo, la precariedad sigue siendo la misma, la sensación de estar en una frontera invisible que separa el Madrid de las oportunidades del Madrid que sobrevive.

En el relato, la inspectora Manuela Mauri recorre esas calles con una mezcla de nostalgia y desencanto, viendo cómo la violencia juvenil ha sustituido a la camaradería de los barrios obreros de su infancia. Los códigos han cambiado, pero la dureza de la vida en la periferia sigue intacta, reflejada en el silencio de los vecinos, en la pintura descascarillada de los edificios y en la impotencia de quienes ven cómo se repiten los mismos errores en otra generación.

La infancia de un escritor en la periferia

La infancia de Lorenzo Silva transcurrió entre Cuatro Vientos, Carabanchel y Villaverde, en bloques de viviendas sin lujos ni grandes perspectivas de futuro. En una entrevista con El País, el escritor recordaba que su única vía de escape fueron los libros. “Vivía en un barrio con pocas oportunidades de ir a otro sitio. Pero gracias a la lectura, desde el principio mi mundo fue muchísimo más que eso”.

Su primer contacto con la literatura llegó en forma de un Quijote escolar, cuando su profesor de literatura les pidió que llevaran un ejemplar a clase. Silva, con 12 años, acompañó a su madre Paquita Amador a comprarlo a un quiosco y lo leyó durante el verano. No porque fuera obligatorio, sino porque en sus páginas encontró algo que lo atrapó para siempre:

“Esa mezcla de imaginación, piedad por la humanidad y amor por el lenguaje me removieron profundamente. Comencé a escribir poco después”.

Ese impulso se materializó en su primer relato con 13 años, y fue su madre quien lo mecanografió en una vieja Erika amarilla que el escritor todavía conserva. En ella, quedaron grabados los primeros textos de un niño del extrarradio que, sin saberlo, estaba dando sus primeros pasos hacia la literatura.

Para Silva, su madre no solo fue quien puso por escrito sus primeras historias, sino quien le enseñó las dos herramientas esenciales de todo escritor: mirar y escuchar.

“Mi madre era una mujer que veía por debajo de la superficie. Y me enseñó a escuchar a todas las personas que la vida te brinda la oportunidad de conocer. Porque todas, si sabes prestarles atención, tienen algo que enseñarte”.

Hoy, en su despacho de Illescas, ese rincón de Castilla-La Mancha donde ha encontrado la paz y el silencio que nunca tuvo en su juventud, la máquina de escribir de su madre sigue siendo una huella imborrable de ese inicio literario.

El barrio como escenario en la novela de Lorenzo Silva

Aunque gran parte de su obra policíaca transcurre en escenarios más amplios, Carabanchel ha estado presente en varias de sus historias. Su mirada hacia el barrio es crítica, pero también nostálgica.

Más allá de lo mencionado en Carabanchel Blues, Lorenzo Silva desmonta en Los amores lunáticos los tópicos sobre el barrio con una descripción que reivindica su identidad desde dentro. Critica a aquellos que lo ven como un lugar “pintoresco”, lleno de personajes graciosos y sin demasiadas luces, cuando en realidad es un barrio como cualquier otro, con vecinos que simplemente viven su vida.

«Es verdad que aquí no vive ningún miembro de la familia real ni ningún académico de la Lengua; pero hay colegios donde nos enseñan a hacer la o sin canuto, nos llegan todos los canales de televisión y algunos hasta vamos a la universidad, donde no parecemos, por cierto, mucho más tarados que los que vienen de otros barrios».

Para el protagonista de este libro, Carabanchel no es una postal folclórica ni un reducto de marginación, sino un hogar con sus ventajas y problemas, donde también se ama, se estudia, se ríe y se sufre, como en cualquier otro rincón de Madrid. Silva rechaza la caricatura impuesta desde fuera y reivindica la dignidad del barrio y de quienes lo habitan.

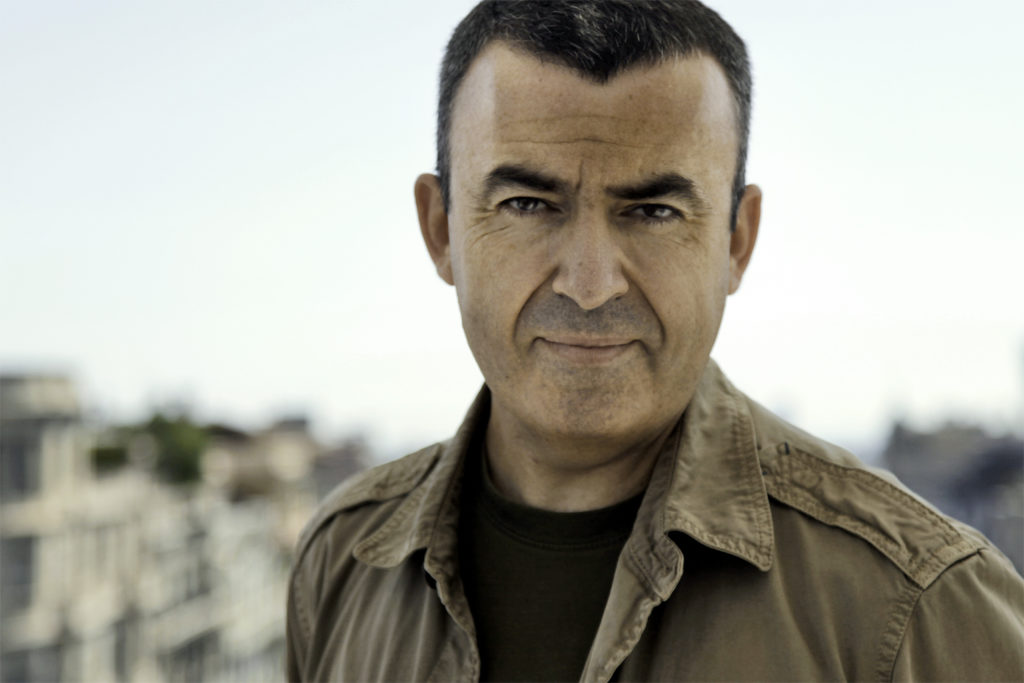

Además, en la serie de Bevilacqua y Chamorro, sus famosos guardias civiles, Carabanchel también aparece como un reflejo de los cambios sociales de España. Y aunque en su última novela, Las fuerzas contrarias, que celebra los 30 años de la creación de sus icónicos personajes, no figure explícitamente, el espíritu de la periferia madrileña sigue presente. “Es un aniversario íntimo”, reconoce el escritor. Silva siempre ha mirado hacia la realidad social con el ojo de un narrador que no se deja engañar por falsas apariencias.

Del silencio de Illescas a la literatura universal

Este fin de semana, Pepa Fernández de RNE entrevistó a un Silva que confesaba haber pasado más de 40 años escribiendo sin poder hacerlo en absoluto silencio. No fue hasta que se instaló en su casa en Illescas, lejos del bullicio de Madrid, cuando descubrió la importancia de la calma para su proceso creativo.

“Me puse a escribir un rato y en cinco horas terminé un capítulo entero de Bevilacqua. Me di cuenta de que nunca había escrito en un espacio con tanto silencio”.

A pesar de este retiro manchego, sigue sintiendo la proximidad de su Madrid natal. Su casa en Getafe, donde ha vivido varias etapas de su vida, nunca ha estado demasiado lejos de su barrio de origen. Su identidad sigue ligada a Madrid, su periferia y sus barrios populares, aunque su literatura haya viajado mucho más lejos.

En su conversación con Pepa Fernández, que os invitó a escuchar, reflexionó sobre el papel de la literatura en su vida, su relación con la Guardia Civil (institución de la que es miembro honorario), y el impacto de sus novelas en lectores de todo el mundo.

“Hace dos días una lectora me mandó una foto de un libro de Bevilacqua en un parque de Caracas. Pensar que estos personajes creados en la meseta castellana han llegado al corazón de alguien en Venezuela… Eso es lo máximo que puede conseguir un escritor”.

Silva no solo es un novelista negro. Es también un cronista de la sociedad española, alguien que ha sabido utilizar la novela policíaca para hablar de la crisis económica, la desigualdad, el desencanto generacional y los cambios en la seguridad y la justicia.

Con más de 2,5 millones de lectores, un Premio Planeta en su haber y una serie de novelas que han marcado el género, Silva sigue fiel a sus orígenes. Sabe que, aunque la vida lo ha llevado lejos, su infancia en la periferia, su primer Quijote y su vieja máquina de escribir siguen siendo los cimientos de todo lo que ha construido.