Del fusilamiento frustrado al debut teatral. El humorista Miguel Gila que convirtió la tragedia en carcajada nació de nuevo, esta vez sobre un escenario. Y su punto de partida fue Carabanchel.

Aquel tipo flaco, con cara de susto permanente, hablaba solo por teléfono en un escenario vacío.

—¿Es el enemigo? ¿A qué hora piensan atacar ustedes?

Pausa.

—¿Las siete? A las siete estamos todos acostados. ¿No podrían avanzar por la tarde, después del fútbol?

La España del franquismo entero se reía. En sus casas, en los teatros, en la radio. Pero pocos sabían que detrás de aquel humor absurdo se escondía una vida marcada por la guerra, la cárcel y el miedo. Que ese hombre que hacía chistes de soldados despistados y batallas imposibles había estado a punto de morir fusilado —de hecho, le dispararon, pero el soldado erró el tiro—. Que había dormido en cárceles oscuras, como la de la antigua Escuela de Reforma de Santa Rita en Carabanchel, compartido piojos con otros derrotados y callado durante años para no volver a desaparecer.

Miguel Gila no fue solo un cómico. Fue un superviviente con sentido del humor. Un hombre que transformó su dolor en carcajada colectiva. Que no quiso olvidar, pero eligió contarlo con ternura. Y que nació de nuevo, no en una cuna ni en una cama, sino en la concha de un apuntador, con un fusil de madera entre las manos y un aplauso atronador como bautismo.

Una infancia muy dura

«Yo tenía que nacer en invierno, pero como hacía mucho frío y en mi casa no tenían estufa, me estuve esperando para nacer en verano, con el calorcito…»

Así comenzaba otro de los monólogos más absurdamente geniales de Miguel Gila. Nacido por sorpresa, solo y con iniciativa propia, bajando a avisar a Julia, la portera, mientras su madre pedía perejil a una vecina. Así se presentaba él al mundo: un superviviente del absurdo, un niño sin estufa y sin padrinos, pero con una imaginación tan feroz que le serviría años después para vencer al miedo, al fusil, al hambre y a la cárcel.

Pero la vida real de Miguel Gila tuvo poco de risa y mucho de drama.

Gila nació en 1919, en el entonces pueblo de Chamartín de la Rosa, —anexionado a Madrid en 1948, al mismo tiempo que los dos Carabancheles—. Su historia empezó con una huida: la de su padre, cornetín del Cuartel de la Montaña, que tras un altercado con un sargento tuvo que escapar a Barcelona oculto en los bajos de un tren. Allí lo alcanzó la tragedia: murió con solo 22 años tras caer al mar mientras pescaba cangrejos. Un derrame posterior lo llevó al Hospital Clínico, donde no fue atendido. Como cuenta Gila en su autobiografía Y entonces nací yo: «El que iba a ser mi padre murió sentado en una silla, en la puerta del Hospital Clínico, con los ojos muy abiertos, como si el asombro de morir con veintidós años le hubiera provocado una hipnosis para un viaje sin retorno».

Su madre, Jesusa, viuda y embarazada, volvió sola a Chamartín. Sin embargo, Miguel se crió a unos cuantos kilómetros de su pueblo, con sus abuelos paternos en Chamberí. También lejos de cualquier comodidad. Pronto dejó los estudios para ayudar en casa: empaquetó café, pintó coches, fue aprendiz en los conocidos Talleres Boetticher y Navarro de Villaverde. Por las noches estudiaba dibujo lineal. Dibujaba su futuro con líneas torcidas.

Guerra y fusilamiento fallido

Cuando estalló la guerra civil, Gila tenía 17 años. Se alistó como voluntario en el Quinto Regimiento y combatió en varios frentes. En diciembre de 1938, durante la retirada desordenada en El Viso de los Pedroches, fue capturado por tropas moras de la 13.ª División del general Yagüe. El camión en el que viajaba se averió y no hubo repuesto. La lluvia calaba hasta los huesos, y el enemigo, sin previo aviso, los cercó y los hizo prisioneros.

Allí empezó su descenso a los infiernos.

Primero, el despojo: les quitaron las mantas, las botas, las cazadoras. Los obligaron a sentarse bajo la lluvia, en el suelo. Luego, el abuso: una mujer que salió de su casa y gritó “¡Viva Franco!” fue violada por los soldados. A Gila y a otros prisioneros los encerraron en la misma casa donde ella aún lloraba, destrozada.

Un golpe brutal de un moro con la culata del fusil le dejó un hematoma en el costado. Gila, temiendo una gangrena como la que mató a su padre, pensó que el destino venía a por él. Luego, sin previo aviso, los sacaron al campo.

Y los fusilaron. Mal.

Un pelotón borracho, con las manos manchadas de vino, disparó al bulto. Cayeron catorce hombres. No hubo orden ni tiro de gracia. Gila se dejó caer, cubierto de sangre ajena, y permaneció inmóvil mientras los verdugos reían y se comían unas gallinas robadas. Pasaban las horas. Amanecía. Gila seguía vivo.

A su lado, el cabo Villegas yacía con una pierna destrozada. Tampoco se movió. Cuando los soldados se alejaron, Miguel le arrancó una manga a su camisa e improvisó un torniquete. Cargó con él a hombros, cruzó un río crecido por las lluvias y lo entregó a un cura en Hinojosa del Duque.

Pensó en huir a Portugal, pero sabía que los portugueses entregaban a los rojos. Siguió andando. En Villanueva del Duque entró en una casa donde ardía una hoguera. Eran legionarios. Lo alimentaron, le dieron tabaco, pan, alpargatas… y le advirtieron que se fuera antes de que llegaran los mandos. Se unió entonces a una columna de prisioneros y emprendió el camino hacia el cautiverio oficial.

Prisionero en Valsequillo y regreso a Madrid

Gila pasó por varios campos de concentración, como el de Valsequillo, hasta que fue liberado en mayo de 1939. Volvió a Madrid en metro, leyendo en las ventanas un cartel que prometía que ni los voluntarios del ejército rojo tenían nada que temer. Regresó al taller Boetticher como mecánico, gracias a un encargado que lo estimaba, pero el ambiente era de sospecha. Un ingeniero nuevo, Amadeo, lo interrogaba con sonrisas inquisitoriales: «¿Dónde estuviste? ¿En qué frente luchaste?»

Su tío Manolo, antiguo delegado de la UGT, fue detenido. Salió libre pero enfermo de tuberculosis. Murió poco después.

Gila también fue detenido. Una noche, la Guardia Civil llamó a su puerta. Fue conducido esposado a la cárcel de Yeserías sin explicación. No supo el motivo hasta 1951.

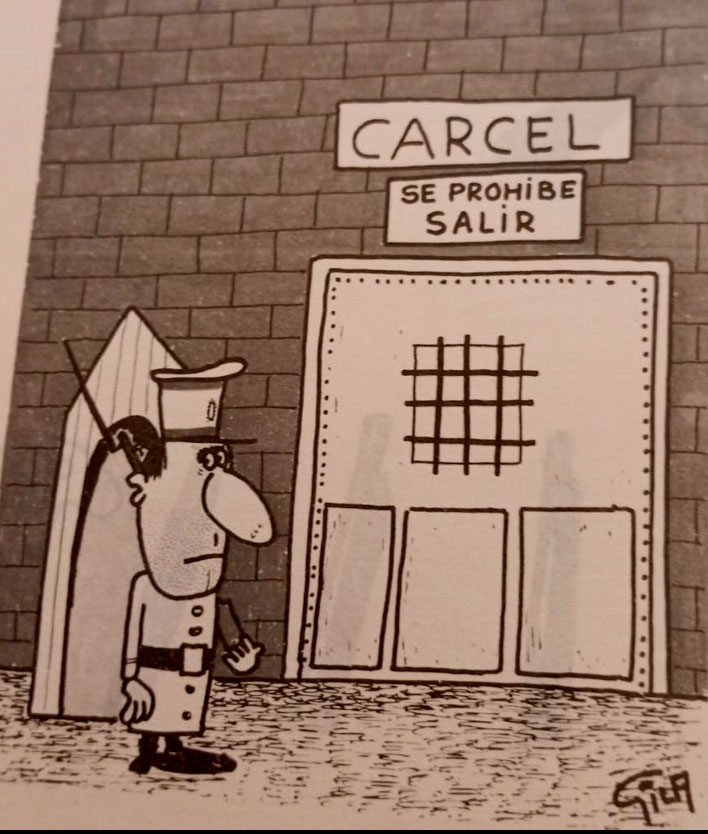

Y fue entonces cuando lo trasladaron al edificio de Santa Rita, en Carabanchel. Un lugar que había sido reformatorio para menores y que la guerra convirtió en prisión provisional. Allí, entre muros desconchados y camas de miseria, Miguel Gila aprendería a sobrevivir con lo único que le quedaba: la risa.

Santa Rita: la prisión que olía a zotal

En el Santa Rita no había celdas, solo galerías donde los presos se apretujaban como ganado. Cada uno tenía derecho a un espacio de dos baldosas de ancho y una manta militar. Pero el “protocolo de bienvenida” fue aún más inhumano: les quitaron la ropa, las mantas, los afeitaron y los restregaron con escobas empapadas en zotal desde la cabeza a los pies. Aquella noche durmieron desnudos sobre el suelo encharcado en desinfectante, buscando calor en los cuerpos ajenos, aferrados a la única dignidad que les quedaba: estar vivos.

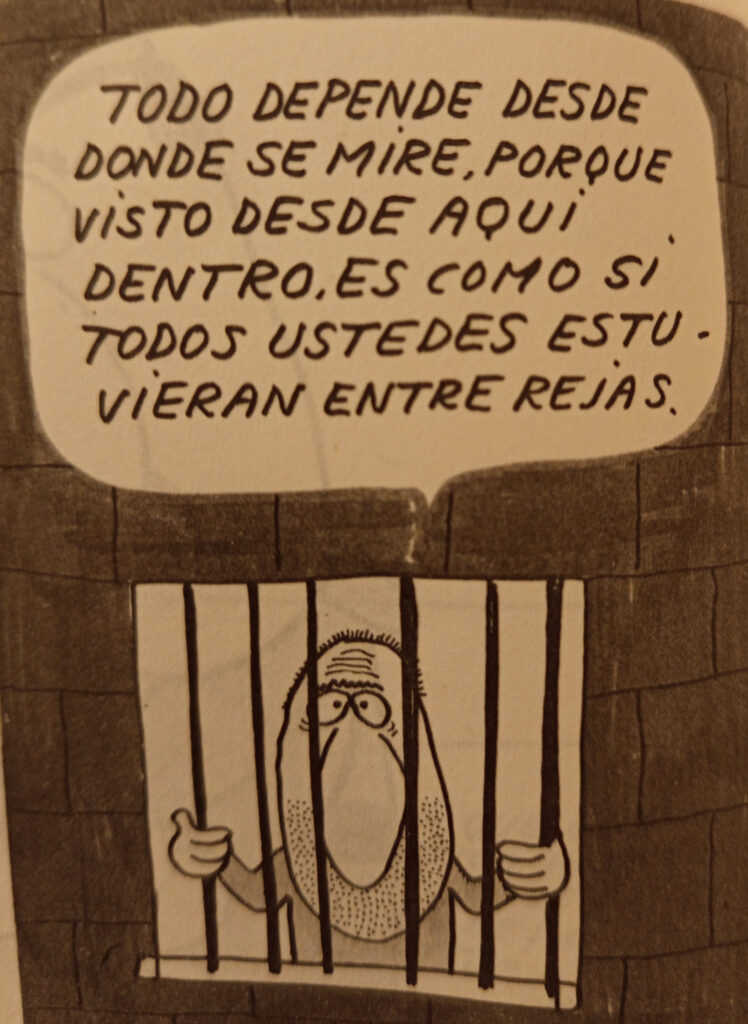

A la mañana siguiente, les devolvieron la ropa, hervida en agua para matar piojos. Las prendas ya no tenían color, ni dueño. Gila se abalanzó sobre un abrigo gris que parecía de chófer adinerado, con botones dorados y una abertura trasera. Sin calzoncillos, aquel abrigo se abría con cada paso, y su desfile por la galería provocaba piropos y aplausos. Así empezaba, tal vez, su primera rutina cómica involuntaria.

Los zapatos, encogidos por la ebullición, eran inútiles. Quienes tenían familia en Madrid recibieron calzado. Los demás, descalzos sobre el zotal y el barro.

La comida se reducía a una vez al día: cáscaras de habas cocidas en agua verdosa. “¿Y las habas?”, preguntaban. “Para los enfermos”, respondían. Ni el jefe de galería, Ovidio, corpulento y armado con un palo, podía contener la avalancha de hambre cuando llegaba la perola.

A Gila le traía comida su abuela: arroz blanco con caracoles cazados en un solar. Quienes no tenían nada pedían hasta las cáscaras de las naranjas.

No podían leer ni jugar, pero se inventaron un parchís sobre un pañuelo mojado, dibujado con lápiz de tinta, con botones como fichas y dados hechos con miga de pan. Cuando llegaban los vigilantes, lo escondían.

Cada noche, formaban filas, brazo en alto, y cantaban el Cara al sol. Si alguien se desplomaba, estaba prohibido ayudarlo. Solo al terminar los vítores franquistas se podía levantar al caído. A veces, ya era tarde. La disentería mataba sin ruido. Los cuerpos eran cargados en un carro tirado por una mula, hacia un destino desconocido.

También les obligaban a cantar himnos carlistas. Ellos, por rebeldía o necesidad de humor, les cambiaban la letra en susurros:

Por el vino, el coñac y el ojén,

lucharon nuestros padres.

Por el vino, el coñac y el ojén,

lucharemos nosotros también…

Aunque débiles, los reclusos eran llevados cada mañana a levantar los muros de lo que, con el tiempo, sería la temida cárcel de Carabanchel. Subían andando por Eugenia de Montijo hacia Avenida de los Poblados, donde giraban en dirección a los terrenos de la cárcel. Los familiares de los presos, subían al Parterre para comprobar si todavía seguían con vida. Junto a Miguel Gila, otros mil presos suben la empinada avenida. Entre ellos, el líder anarquista Cipriano Mera o el último alcalde de Carabanchel Bajo antes de la guerra, el industrial Atilano Brell.

Durante el tiempo que estuvo encerrado en Santa Rita, el futuro humorista ayudó a construir, piedra a piedra, la prisión que simbolizaría el franquismo. Tras cada jornada de duro trabajo, volvían al zotal, al hambre, a las cáscaras de habas y al frío.

Torrijos y un encuentro con Miguel Hernández

Tras semanas en Santa Rita, fue trasladado a otra prisión improvisada: un convento en Torrijos. Allí, ya sin esperanza pero con algo de papel, se puso a dibujar. Chistes, calles, personajes de narizotas. Un preso se le acercó:

—¿Eres dibujante? —le preguntó, mientras le enseñaba un dibujo de un niño con una cabra.

—No, solo aficionado.

El preso se alejó. Otro se acercó poco después:

—¿Sabes quién era ese?

—No.

—Es Miguel Hernández.

Gila lo había visto en el frente recitando poemas. Pero aquel hombre, demacrado, destruido, ya no se parecía al poeta que agitaba corazones con Viento del pueblo. En su ignorancia, no reconoció la magnitud del hombre que tenía delante. Años más tarde, con más lectura y más memoria, entendería el privilegio —y el dolor— de aquel encuentro.

El 23 de julio de 1939, un decreto dictó la libertad para todos los que no hubieran sido juzgados. Así salió Gila. Y por esa misma puerta, también Miguel Hernández.

Servir a la patria… o al sarcasmo

No bastaba con haber sobrevivido a un fusilamiento, a la prisión sin juicio, al zotal en la piel y a la cáscara de haba como alimento. En 1940, el régimen de Franco decretó que todo varón no combatiente en el bando nacional debía realizar seis meses de trabajo forzoso, sin salario. Una forma de purga civil, envuelta en el falso deber de “reconstruir España”.

Gila, que había omitido en su declaración su paso por el Quinto Regimiento y su carnet roto de las Juventudes Socialistas, fue destinado al “servicio de recuperación” en un cuartel de la calle Santa Engracia, esquina Ríos Rosas. Su misión: salir al alba con una grúa, recorrer las carreteras de España y recoger coches abandonados por la guerra. Su compañero, Soriano, era otro vencido con conciencia intacta.

Pero incluso en el cumplimiento forzado surgía la picardía. Vendieron unas ruedas por seiscientas pesetas, y aquello se convirtió en su modesta y secreta resistencia económica: carburadores, faros, radiadores, una moto con sidecar… Todo por la tapia. Robar a quienes les habían condenado era, como escribió él mismo, “un placer morboso”.

Gracias a esas ventas, Gila llevaba comida a casa: latas, embutidos, pan. En un hogar donde su madre viuda, con cinco hijos pequeños, apenas podía sostenerse, aquel botín era un banquete.

Cumplidos los seis meses, el destino se reía una vez más. Fue llamado a filas. Le tocó el Regimiento de Infantería Toledo, que —paradojas castrenses— estaba en Zamora. Allí lo recibió otro afeitado, otro uniforme ridículo y una cama que no era cama, sino una tabla sobre caballetes.

El cuartel, por cierto, estaba arrestado. Al parecer, sus miembros habían perdido una bandera en una guerra antigua. También estaba arrestado un mulo que había pateado a un teniente. Gila se reía para no llorar: “El mulo vivía como Dios, no hacía nada y comía bien.”

La rutina estaba cargada de surrealismo. Cada noche, un centinela armado custodiaba… un banco del paseo. Nadie recordaba por qué. Hasta que un general descubrió que él mismo lo había ordenado siete años antes, cuando el banco aún estaba recién pintado.

En el ejército franquista, el humor —involuntario o cruel— era una constante. A los que sabían conducir, les daban una carretilla. A los que sabían escribir, una escoba. Antes, una pinza de tender la ropa, “para cuando conduzcas o escribas”.

Las novatadas superaban toda lógica. Sacar a mear a los quintos a las tres de la madrugada con cero grados. Hacerles “fotos de carnet” con una caja de cartón y un tubo de papel higiénico. Pero algunas bromas eran puramente sádicas: si a un recluta se le manifestaba una erección durante el sueño, le ataban una cuerda al miembro y al chasis de la cama… y luego le prendían fuego a un papel entre los dedos del pie. Al moverse, el dolor era inimaginable.

Miguel Gila, de nuevo, no podía más que observar, absorber… y recordar. Porque todos esos absurdos, todas esas violencias institucionalizadas, se convertirían años después en el alimento de sus monólogos. Pero aún faltaba mucho para eso. Ahora, su vida era solo una sucesión de humillaciones revestidas de marcialidad.

Nacer de nuevo, esta vez con aplausos

Tal vez fue el hambre. Tal vez la memoria de tanto frío, de tanta muerte, de tanto zotal en la piel. Pero en 1951, Miguel Gila decidió que no se resignaría a la mediocridad. Había pasado por las trincheras, las cárceles, las humillaciones, el dolor, la vergüenza, la disentería, la burla, el silencio. Y sin embargo, conservaba una voz. Y un monólogo.

Llevaba meses intentando abrirse paso. En La Codorniz ya había escrito y dibujado. Había leído a Valle-Inclán en Radio Zamora, compartido tertulia con Edgar Neville. Sabía lo que quería: reírse del mundo y que el mundo se riera con él. Su humor era otra trinchera. Y ese verano decidió cruzarla.

El 24 de agosto, en el Teatro Fontalba de Madrid, durante la función número 500 de Las cuatro copas, Gila se coló en el fin de fiesta. Llevaba un uniforme de soldado de infantería alquilado y un fusil de madera. Se escondió tras la concha del apuntador y, en un momento de pausa, emergió desde las entrañas del escenario.

“Había pasado tantos miedos y tantas humillaciones en la guerra… que salir por aquella concha del apuntador me pareció algo tan simple como bostezar”, escribió en su biografía.

—Por favor, ¿la calle de Serrano? —dijo al saltar a escena.

Fernando Sancho, maestro de ceremonias, parpadeó, sorprendido. Gila insistió:

—¿Esto no es la salida del metro de Goya?

La carcajada fue inmediata. Luego vino el monólogo. El del ascensorista despedido por apretar el ombligo de una señora. El del tío Cecilio, el caballo con basura y la abuela que le animaba a ir a la guerra porque buscaban soldados que mataran deprisa: “Apúntate tú, que eres espabilado”. Un relato tan absurdo como demoledor, con aroma de trinchera, de cuartel, de cola del racionamiento. El teatro entero estalló en risas.

Cada carcajada, cada aplauso, fue un ladrillo arrancado a las cárceles de Santa Rita o Torrijos. Una losa menos sobre la fosa común donde habían enterrado su juventud. Un grito nuevo, sin consignas, sin banderas, que no pedía venganza, sino algo más subversivo: ternura.

Gila no solo hacía humor. Gila hacía justicia con palabras que no mataban, pero desarmaban. Aquella noche, sobre las tablas, nació de nuevo. Esta vez sin fusilamiento, sin zotal, sin miedo. Esta vez, entre las risas de un público entregado.

Que horror la guerra civil ,y todo lo que trajo después

Hace falta saber de los Carabancheles .Las dos Cárceles Santa Rita y la llamada de Carabanchel

Cuantas personas inocentes, sufrieron y murieron en ellas!!!

Que no vuelvan a pasar estos horrores